秋日的安国湖,水波潋滟,成片的芦苇与香蒲随风轻摇,几只白鹭翩然掠过水面,在水天一色中划出优雅的弧线。谁能想到,这片生机盎然的湿地,不久前还是因采煤塌陷而水系阻断、生物遁形的“生态伤疤”。2025年9月16日至17日,由中华环境保护基金会携手卡特彼勒基金会共同资助、南大(常熟)研究院有限公司设计实施的“徐州沛县安国湖国家湿地公园西侧湿地生态恢复项目”顺利通过专家验收,标志着这片总面积约7公顷的土地成功实现了从“生态痛点”到“生态亮点”的华丽蜕变,为采煤塌陷区治理谱写了“基于自然”的生动范例。

采煤塌陷区湿地生态恢复项目实施后景观

精准把脉,抚平昔日“生态伤疤”

项目区位于安国湖国家湿地公园西侧恢复重建区。修复前,这里是一片“困境”:水系不通,水体流动性差,水质一度恶化至劣V类;湿地旱化趋势明显,芦苇一家独大,生物多样性极低;广袤的干涸芦苇荡更是巨大的火灾隐患。

项目实施前全景

面对挑战,项目遵循“基于自然的解决方案(NbS)”理念,下了一剂“综合药方”:通过水系连通工程开挖1.3万立方米土方,引入活水,重建水网,让死水焕发生机;通过微地形改造构筑9座生态岛(总计1.1万立方米),并营造出深浅不一的水下地形,为底栖生物、鱼类和鸟类提供了多样栖息空间;通过植被系统恢复,科学种植了2.45万平方米的沉水、浮叶、挺水植物及140株乡土树种,构建了“水下森林-岸缘灌草-高地林木”的立体生态序列,极大提升了生境复杂性和稳定性。

项目实施后全景

成效卓著,水清鸟鸣见证重生

经过系统治理,项目区水面面积扩大约3.5万平方米,水质显著改善,湿地植物种类增加9种以上,估算年碳储量超2.8吨,形成了宝贵的“碳库”。生态岛和睡莲床成为鸟类理想的栖息与繁殖地,穗花狐尾藻等水生植物为鱼类和底栖动物提供了优良的生存空间。项目实施还为当地居民带来约40万元劳务收入。修复后的优美环境提升了周边社区的生态福祉,成为公众亲近自然、了解生态知识的天然课堂。

验收专家组组长、重庆大学袁兴中教授在实地考察后赞叹:“修复后的整体景观品质提升显著,湿地植物品种增加非常明显,一个健康的湿地生态系统正在形成。湿地好不好,鸟是最重要的指标。预计再过一两个月,越冬水鸟到来后,这里将更加生机勃勃。”

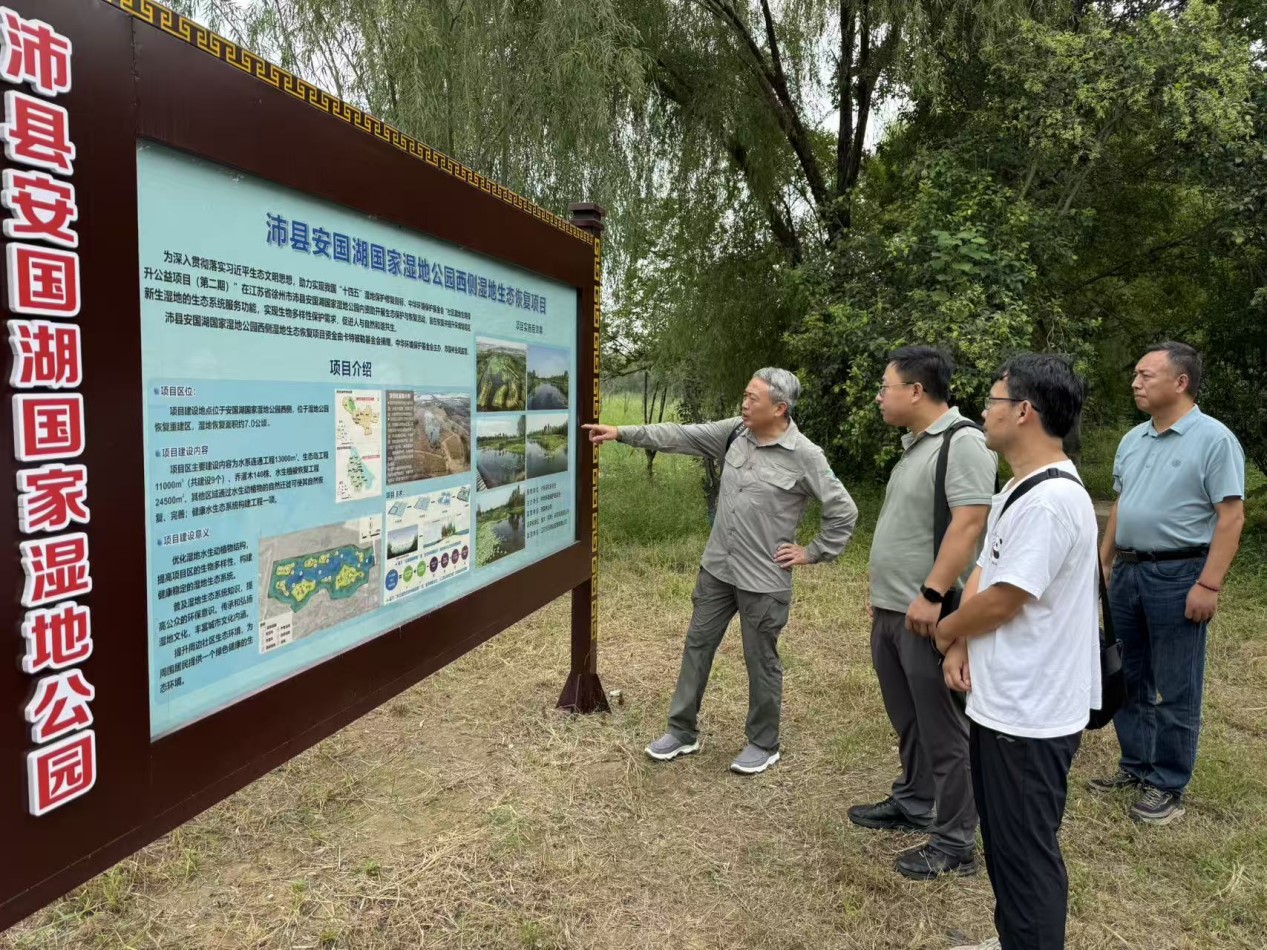

专家组现场检查

专家组对本项目成果给予高度评价,认为其在我国采煤塌陷区生态修复领域具有显著的示范价值和推广意义,并从长远发展角度给出了中肯建议:一方面,需加强湿地修复成果的利用,将生态效益与周边社区发展及民生福祉紧密结合,探索生态产品价值实现的有效路径;另一方面,应加强项目亮点与成功经验的系统总结,形成可复制、可推广的生态修复模式,扩大宣传和应用范围,为同类地区的生态治理提供借鉴。

京公网安备11010102004309号

京公网安备11010102004309号